Adriano Politi (1542-1625)

Biografia

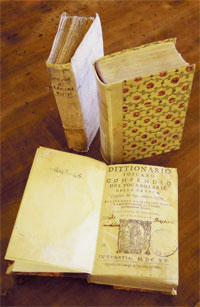

Socio in gioventù della senese Accademia degli Accesi, insieme ai coetanei Bulgarini e Bargagli con i quali coltiverà poi assidui rapporti epistolari (gli autografi a oggi noti si conservano alla Biblioteca Comunale di Siena, cod. D VI 8), si trasferì a Roma nel 1568 per «tentar la sorte di qualche servitù più onesta che si potrà», al seguito prima di Gianantonio Capizucchi, poi di Carlo Madruzzo vescovo di Trento (dal 1569 al 1575), quindi di Giovanni Antonio Serbelloni. Nel 1605 si ritirò nella sua villa di S. Quirico d'Orcia e poi a Sarteano dal 1613 fino alla morte. Apprezzato rimatore e appassionato di studi letterari, pubblicò le sue opere più impegnative solo in tarda età: al 1603 (Roma, P. Arnolfini) data il fortunato volgarizzamento degli Annali et istorie di Cornelio Tacito, che il Politi compose in emulazione della traduzione del fiorentino Bernardo Davanzati (Firenze 1596) e ristampò nel 1604 e nel 1611, aggiungendovi le due operette de' costumi de' Germani, e della vita d’Agricola (altre sette ristampe tra 1611 e 1665); al 1614 (Roma, G. Mascardi) il Dittionario toscano compendio del vocabolario della Crusca (otto ristampe tra il 1615 e il 1691); al 1617 (sempre Roma, G. Mascardi) le Lettere [...] con un breve discorso della vera denominatione della lingua vulgare usata da’ buoni scrittori, poi riedite a Venezia nel 1624. Se queste ultime due opere non lasciano dubbi fin dal titolo sugli interessi in materia di lingua sviluppati dal Politi nel secondo decennio del Seicento, certa è anche la reazione non benevola che esse suscitarono a Firenze: sia per «la nota di tutte le differenze di lingua che sono tra questi due Populi, Fiorentino, e Senese», come recita il frontespizio del Dittionario, che nella prima edizione pretendeva inoltre di proporsi come opera compendiata del Vocabolario della Crusca, sia per il velenoso toscanismo del Discorso, che non lesina critiche pungenti all'indirizzo del trecentismo cruscante esordendo con la menzione dell'Anticrusca del Beni e risentendo probabilmente dell'influenza degli scritti del Tassoni, intimo amico del Politi. Già nei paratesti che corredano le edizioni tacitiane (le dediche e la Breve apologia intorno alla lingua, che compare dalla stampa del 1611), del resto, Politi aveva preso posizione a favore delle tesi esposte nel Turamino, dichiarando di aver conservato nella scrittura la «purità della favella Senese» in un'accezione più ampia però di quella esposta dal Bargagli, accogliendo anche quelle voci «che pur in patria sono state introdotte» e adottando come unico parametro quello definito dalla teoria del "doppio compasso": «Non habbiamo regola più certa, nè più sicura nelle lingue vive dell'uso comune guidato, e regolato poi dal giuditio, e dall'orecchia de gl'intendenti; che sono i due veri compassi, da misurare e regolare le lingue».

Bibliografia

Ugurgieri 1649; Neri 1950; Neri 1951; Serianni 1995;

Elenco delle opere